参考書を7回読めば覚えられる?

東大首席弁護士・山口真由さんの7回読み勉強法。

本当なら魅力的だけど、やるハードルは高いですよね。

7回読んだら本当に覚えられるのか?

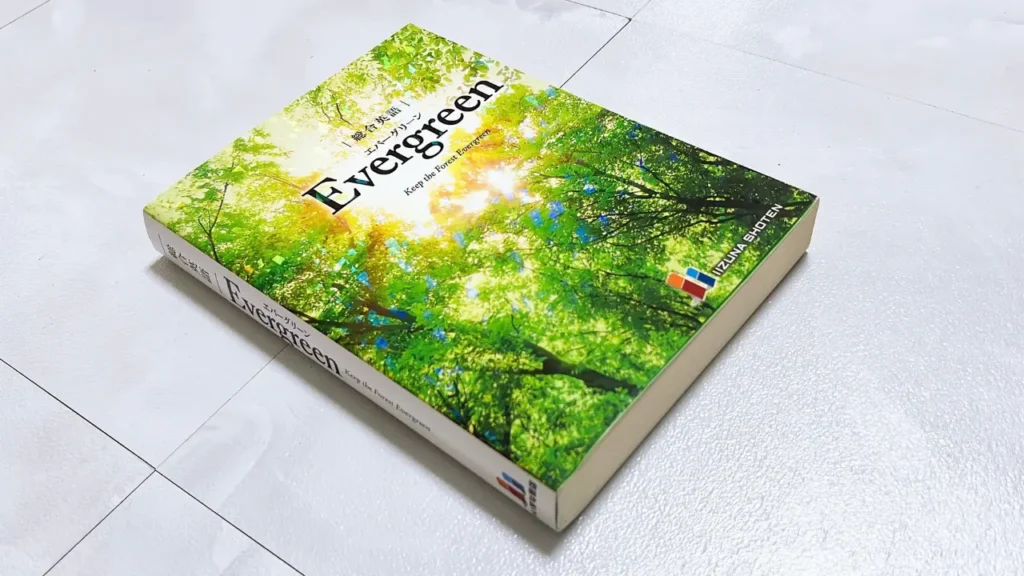

671ページの文法書をたずさえ、実際にやってみました。

7回読み勉強法をやってみた結果

結論からですが、7回読み勉強法は効果あり!でした。

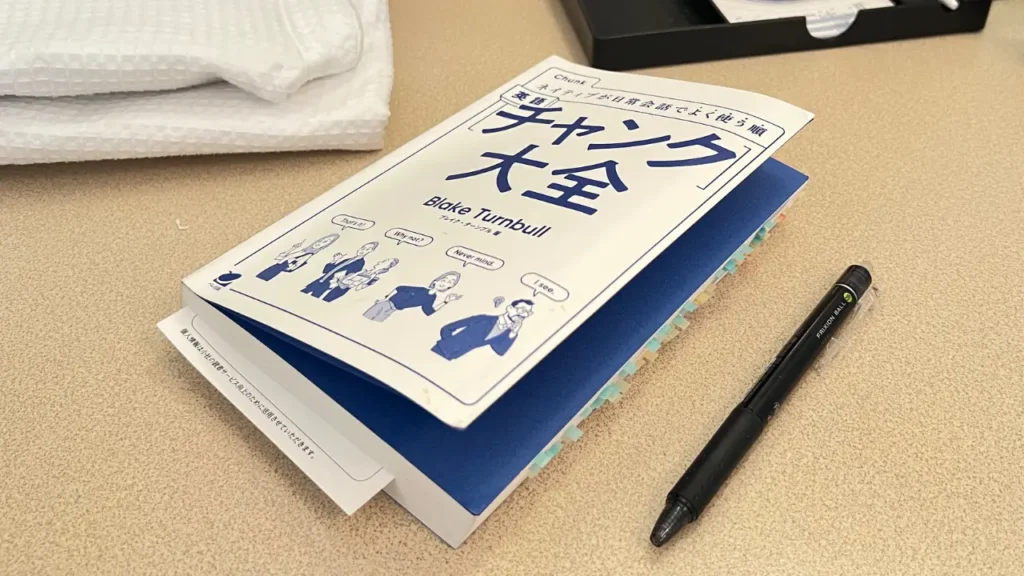

今回読んだのは英語の文法書。

7回読む前と読んだ後では、知識量が圧倒的に増えています。

かかった時間は約1ヶ月。

毎回しっかり671ページ読み込んだので結構かかりました。

1日5時間ほどかけて100ページずつ読む感じ。

本家のやり方とは少し違うものの、かなり覚えられたのでここに残しておきます。

7回読み勉強法の流れ

7回読み勉強法の流れはこんな感じ。

- 1周目:読む

- 2周目:読む

- 3周目:読む&問題を解く

- 4周目:読む&マーカー・ラベル

- 5周目:読む&なぜ間違えたか?

- 6周目:読む&自分で例文を作る

- 7周目:読む&間違えたとこ中心に

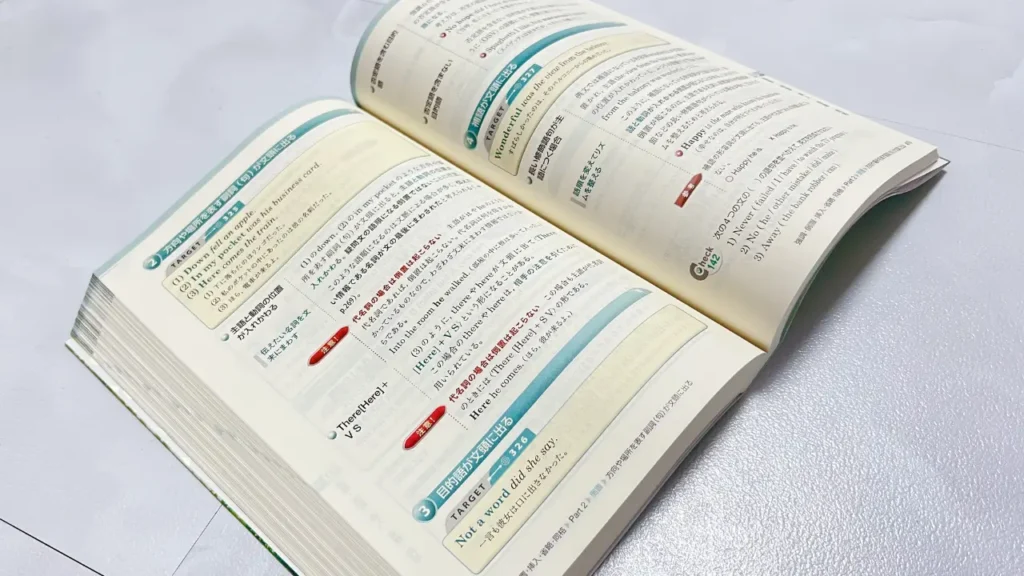

私の選んだ参考書はプチ問題がついていたので、読みつつそこも問いて行きました。

本によっては問題がない物もあると思いますが、そこは臨機応変にしていいのでは?と。

まずは7回続けられそうなやり方で取り組んでみました。

1周目:読む

山口さんの7回読みは、重ね読みを繰り返すことで記憶の定着を図りましょう!というスタンス。

最初は流し読みでサラッと3行ずつ読みましょう。

なんですが、流し読みのテクニックのない私は最初からしっかり読むことに。

それに最初はちゃんと読みたいタイプ。

流し読みすると、大事な部分まで流しちゃいそうだったので、読書感覚で普通に読んでいきました。

2周目:読む

2回目に突入。

山口さんのやり方では2行ずつ斜め読みとなっていましたが、こちらも普通に読書。

心なしか1回目より読むスピードが上がっている気が…。

無意識に理解しているとことしてない所を分別できている気もします。

反対に「1回目こんなこと書いてあったっけ?」って部分も。

映画やドラマの2周目で、見落としに気づく感覚に似ています。

3周目:読む&問題を解く

3周目に突入して思ったのは「脳のマンネリ化」

そもそも私は本や映画・ドラマなど、何度も同じものを楽しめないタイプの人間。

3周目に入っただけで拍手です。

自分の飽きも想定内だったので、ここからは参考書についているワンポイントクイズ的なのも解くことに。

読むだけじゃないじゃん!って思うかもですが、だらだら読んでいたらきっと寝ていたので続けるためには必須でした。

問題を問いて始めて「理解してなかったんだなぁ」って部分にも気付かされます。

4周目:読む&マーカー・ラベル

4周目にもなると、600ページ以上ある参考書でもなんとなくの流れが掴めます。

そこで大事な部分にマーカーをひいたりラベルを貼ったりして進めました。

もちろん問題も解きながら。

例文は声に出して読むことで長時間読み進められたかな?と思います。(眠気対策)

3周目よりも正解率はグン!と上がったので、繰り返すことの大切さを感じつつ読んでいくことにしました。

5周目:読む&なぜ間違えたか?

5周目にもなると、自分の得意と苦手が分かるように。

- 見てるだけで理解してない部分

- なぜこうなるか説明できない部分

を理解できるよう読み進めて行きます。

この知識が浅いから間違えるんだなと、苦手項目がハッキリとしていきます。

6周目:読む&自分で例文を作る

6周目になると、出てくる例文もだいたい覚えている状態。

ただ苦手な文法の型やよく間違う項目は、自分で例文を作りつつ読み進めて行きました。

自分で例文を作るといってもめちゃくちゃ簡単なものを思い浮かべるだけ。

He plays the piano,and what is more,he sings very well.

の文なら

I bought this jacket on sale. What is more, I got an extra 20% off!

と日常生活で使えるものに置き換える感覚。

難しいものはネットで検索したりChat GPTも使いました。

HeをSheに変えた例文を作るだけでも、ただ読むだけではボーっとしがちな頭を活性化できた気がします。

7周目:読む&間違えたとこ中心に

7周目にもなると、1冊4日ほどで読めるように。

最初は1周1週間だったので、だいぶ効率も上がっています。

7周目はAIに問題を出してもらったり、ネットに落ちてる問題PDFを解きつつ進めました。

ただ読むだけができないタイプなので、つい脇道に逸れてましたね…。

ただ効果は抜群!

ミルフィーユのように回数を重ねると、知識にボリュームが出るのを実感しました。

最後に7周目経っても覚えられない部分は別途ノートにまとめ、覚えて終了です。

7回読み勉強法はおすすめ?

7周目を終えた達成感と1周目の自分との差を感じられたので、7回読み勉強法はやってよかったです。

ただ、万人にただ読むだけが通じるかはなんとも言えないところ…。

というのも私のように途中から「ただ見てるだけ」になると、効果が減る気がします。

7回読み+自分に合った工夫が必要かなと感じました。

仮に言われるがまま7回読んだだけなら、今より頭に残らなかったかもしれません。

7回読み勉強法を試しつつ、自分に合わせた勉強法を取り入れるのが最強なのでは?と感じました。

7回読み勉強法をして感じたこと

実際にやってみて、7回で完璧に覚えられるかどうかの違いは他にもあると感じます。

相性

今回文法書を読み込んだ私ですが、世界史や日本史などの「物語形式」なら問題を解かずとも理解を深めていけたかな?と思います。

極論ですが、小説を7回読むとなると嫌でも覚えそうですよね。

反対に英単語などは7回と言わず、2〜300回以上回す人もいると聞きます。

ただ共通して「回数を重ねると理解は深まる」のを実感できたので、覚えたいものはとりあえず何回も読むべしですね。

記憶力の違い

悲しいお知らせですが、物事をどれくらい理解できるかは、地頭の違いにも左右されるとのこと。

気になったんで色々調べてみました。

なんと記憶力の高い人は、そうでない人と比べ海馬が発達しているんだとか。(Taxi Drivers' Brains Grow to Navigate London's Streets)

例えば普段から勉強して脳を発達させているハーバード生と高卒生徒の短期記憶・長期記憶の差には大きな違いがあるとのこと。

ただ暗記が得意なのではなく、効率よく整理して覚えるスキルも高いんだそう。

「もうやる気なくなったわ…」と思うかもですが

脳は筋トレと同じで、使えば発達するしやめれば衰えるのが特徴。

昔スポーツをしていた人は、大人になって「あれっ?」と思うことがあったかもしれません。

何もしないと衰える一方なら、今からでも長期的な学習習慣を身につけて鍛えていきたいものですね。

私も継続していきます!

生活習慣の違い

記憶力は生活習慣でも左右されます。

- アルコールが好き

- タバコを吸う

- 睡眠不足

- 部屋が散らかっている

- ジャンクフードが好き

- 長期的なストレス

- 悩み事(他に気を逸らすもの)がある

なんとなく記憶に悪そうな感じ、しますよね。

同じ7回読みでも、スッと頭に入る人とそうでない人では見えない積み重ねが影響しているかもしれません。

まとめ

今回は7回読み勉強法をやってみた感想をまとめてみました。

本家のやり方そのまま!ではありませんが、自分の性格や特徴に合わせて調整したことでより頭に残りやすかったかなと思います。

7回読み勉強法ってどうなの?と思うなら、ぜひお試しあれ ♪

少なくとも、今回使った671ページある参考書の問題は3回連続で答えられるレベルにまで理解が深まりました。

今はまた違う本を読み込んでいます。

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。